公開:2025年4月14日

更新:2025年6月10日

アンガーマネジメントは「怒りを適切にコントロールし、感情を建設的に活用するための技術」のことをいいます。

これは個人の感情を管理するだけでなく、職場における人間関係やコミュニケーションを円滑にし、結果的に組織全体のパフォーマンス向上に貢献すると言われています。

特に採用担当者や経営者にとっては感情的な問題が生産性やチームの士気に与える影響を理解し、早期に対処することが求められます。

そこで今回は採用担当者や経営者が知っておきたいアンガーマネジメントに関する情報や実践法などを詳しくまとめました。

第一章 なぜ今アンガーマネジメントが注目されているのか?

現在、アンガーマネジメントへの関心が高まっている背景にはいくつかの要因があります。

そこで本章では代表的な4つの要因をご紹介します。

❶リモートワークの普及とコミュニケーションの難しさ

リモートワークやハイブリッド勤務が増え、対面でのコミュニケーションが減少したことにより、誤解や摩擦が生じやすくなっています。これにより感情が高ぶりやすく、怒りを適切に管理できないと職場の雰囲気やチームワークに悪影響を与えることがあります。

❷ダイバーシティとインクルージョンの重要性

組織が多様性を重視するようになり、価値観や文化、コミュニケーションスタイルの違いが顕著になっています。無意識のうちに怒りを感じる場面が増えており、感情のコントロールが難しくなることもあります。

❸精神的な健康問題の増加

現代社会ではストレスや精神的な健康問題が深刻化しています。職場でも過剰なプレッシャーがかかりやすく、感情的に過敏になりやすい状況が続いています。特に長期的なストレスが怒りやすさに繋がるため、アンガーマネジメントは健康的な職場作りに不可欠な要素となっています。

➍人間関係のトラブルが業績に直結する時代

今日の競争が激しいビジネス環境ではチームメンバーや顧客との関係が直接的に業績に影響を与えることが増えています。感情のコントロールがうまくできないと対立が生じ、チームの効率や企業の評判にダメージを与えかねません。

以上の背景からアンガーマネジメントが現在、企業や組織にとって非常に重要なテーマとして注目されています!

第二章 職場での怒りに関する実態について

実際の職場で「怒り」に対してどのような経験をする人が多いのか?

またその怒りに対しての対処として何を行っているのか?

についての調査を見ていきましょう。

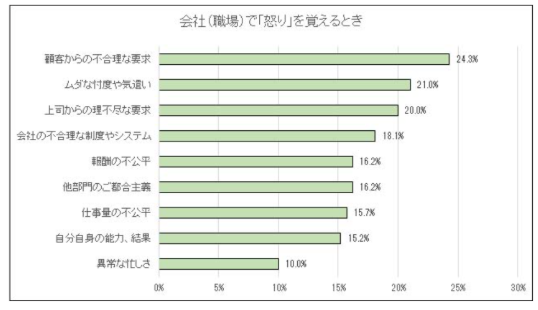

【職場で怒りを覚えるときはどんな時か?】

学校法人産業能率大学総合研究所の「職場での怒り」に関する調査によると会社(職場)でどのようなときに「怒り」を覚えるかについての質問に対し、最も多かった回答は「顧客からの不合理な要求」(24.3%)で、続いて「ムダな忖度や気遣い」(21.0%)、「上司からの理不尽な要求」(20.0%)が上位の回答となったことがわかりました。

この調査結果から職場の不合理な要求や過剰な配慮、理不尽な上司の指示が従業員の怒りの主要な原因であることがわかります。

これらの問題は職場の文化やコミュニケーションに関わる部分が多く、経営者や上司が積極的に改善策を講じる必要があります。

具体的な対策としては

☑顧客との適切な距離感を保ち、冷静でプロフェッショナルな対応をするための研修やサポート体制を強化する

☑職場内でのコミュニケーションを円滑にし、過剰な気遣いや無駄な忖度を排除するためのフラットな文化を作る

☑上司と部下の関係を改善し、現実的で納得できる要求をするためのリーダーシップ教育を行う

これらを実践することで職場での怒りを減少させ、より健全で生産的な職場環境を作ることが期待できます。

【怒りの対処方法は?】

続いて自分の「怒り」への対処についての質問に対して最も多かった回答は「できる限り冷静を保って状況をよく考える」(33.8%)だったことがわかりました。

そのあとに続いたのは「仕事が終わった後に別のことでストレスを発散する」(24.8%)、「忘れる」(21.9%)となりました。

この調査結果からわかることは職場での「怒り」やストレスに対して、多くの従業員が冷静に対処しようとする意識が高いということです。

感情をコントロールし、状況を適切に判断する能力は職場での人間関係や業務の効率性にとって非常に重要な要素です。

しかしストレスを発散する方法や感情を忘れるだけでは不十分であり、感情的な問題を根本的に解決するためのスキルやサポートが求められることも同時に示唆されています。

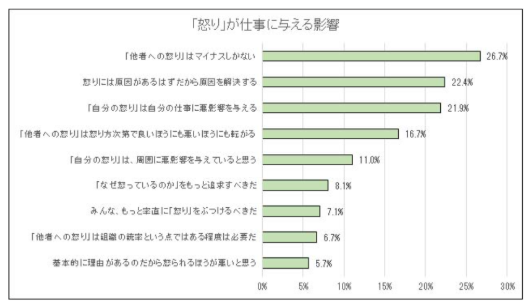

【怒りが仕事に与える影響は?】

また上記の「怒り」が仕事に与える影響についてどのように考えるか尋ねた調査では最も多かった回答が「他者への怒りはマイナスしかない」(26.7%)となり、そのあとには「怒りには原因があるはずだから原因を解決する」(22.4%)、「自分の怒りは自分の仕事に悪影響を与える」(21.9%)と続いたことがわかりました。

一方で「基本的に理由があるのだから怒られるほうが悪いと思う」(5.7%)や「他者への怒りは組織の統率という点ではある程度は必要だ」(6.7%)といった「怒り」を認めるという声は非常に少なかったことがわかりました。

上記の調査結果からは怒りの感情が職場においてネガティブな影響を及ぼすという認識が従業員の間で一般的であることがわかりました。

多くの従業員は怒りを適切にコントロールし、冷静に対処することが仕事のパフォーマンスや職場の関係性にとって重要だと認識しており、感情的な対立を避けることが職場での成功に繋がるという意識が強いことが伺えます。

一方で少数派の意見である「統制のために怒りが必要」という考え方は実際には職場の雰囲気や長期的なパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があるため、あまり推奨されるべきではありません。

以上の調査結果からも職場においてアンガーマネジメントを実践することは組織全体の生産性を高め、チームワークを強化し、健全な職場環境を作るために非常に重要なことがお分かりいただけたかと思います。

そこで次章では企業や経営者が導入できる具体的な施策をご紹介し、従業員が効果的にアンガーマネジメントを実践できる環境を作り出すための方法をご説明します!

第三章 職場でアンガーマネジメントを実践するための具体的な施策5選

❶アンガーマネジメント研修の実施

まずは職場での怒りをコントロールするための基礎的な知識とスキルを従業員に提供することが重要です。アンガーマネジメント研修は怒りをコントロールし、問題を冷静に解決する方法を学ぶための有効な手段です。

・研修内容の例

■自己認識→ 怒りを自分で認識し、その兆候をつかむ方法

■感情の管理→怒りの感情が高まりそうなときに冷静さを保つテクニック(深呼吸、休憩、ポジティブな思考など)

■効果的なコミュニケーション→自分の感情を他者に攻撃的ではなく、建設的に伝える方法

■ストレス管理→ 怒りの原因となるストレスを減らすための方法やリラクゼーション技法

・研修の頻度と形式

■定期的な研修(年に1回、半年に1回など)を実施することが望ましく、オンラインや対面でのワークショップ形式で行うことも効果的です。

❷アンガーマネジメントのサポート体制を整備する

従業員が怒りを感じたときに適切にサポートを受けられる体制を整えることは非常に重要です。以下のようなサポート体制を導入することで従業員が感情をうまく管理し、問題を解決しやすくなります。

・メンタルヘルスのサポート窓口

社内カウンセラーや外部のメンタルヘルス専門家との連携を強化し、従業員が気軽に相談できる体制を整えます。その際には具体的な相談窓口やプライバシーを守ったサポートが重要です。

・フィードバック文化の促進

上司や同僚からのフィードバックを受けやすい環境を作ることが重要です。フィードバックは、建設的で具体的な形で行い、感情的な反応を避け、定期的な1on1ミーティングや評価面談を通じて、従業員が感じている問題に早期に気づき、サポートを提供できるようにします。

❸ポジティブな職場文化の構築

職場での怒りの発生を減らすためにはまず職場全体の文化が大切です。

ポジティブで協力的な文化を育むことが、感情的な衝突を防ぐ第一歩となります。

・感謝と認識の文化を作る

従業員同士で感謝の気持ちを表現する機会を増やすために些細なことであっても「ありがとう」と言い合うことで、職場の雰囲気が明るくなり、ストレスや怒りの発生を抑制できます。

定期的に感謝の言葉を交わすイベントを導入するなどもおすすめです。

・オープンなコミュニケーションを奨励する

従業員が自分の感情や考えを自由に表現できる場を設けます。

意見交換の場(ミーティング、ランチセッションなど)を設け、誰でも気軽に意見を言える環境を作ります。

意見が反映されることで従業員が自分の存在や意見が重要だと感じ、怒りや不満が減ることがあります。

➍ストレスマネジメントとリラクゼーションの推進

怒りの原因となるストレスを軽減することもアンガーマネジメントには欠かせません。

以下を実践することでストレスを管理することで怒りの発生を未然に防ぎましょう。

・リラクゼーション技法の導入

職場で手軽に実践できるリラクゼーション技法(深呼吸・瞑想・軽いストレッチなど)を取り入れることで、業務中のリフレッシュや集中力の向上が期待できます。

例えば、昼休み後の短時間瞑想や会議前の深呼吸を習慣化するのも効果的です。

筆者の前職ではプロのスポーツインストラクターが訪問し、社員向けに簡単なエクササイズを指導する時間が設けられていました。このような取り組みを導入することで長時間のデスクワークによる疲労を軽減し、働きやすい環境づくりにつながります。

・フレキシブルな働き方の導入

ストレスの原因となる長時間勤務や過重労働を減らすためにフレキシブルな働き方を推進します。例えばリモートワークや時短勤務など従業員が自分のライフスタイルに合った働き方を選べるようにすると良いでしょう。

・休暇の奨励

十分な休暇を取ることを奨励し、心身のリフレッシュを促進します。定期的に休暇を取ることはストレスの蓄積を防ぎ、怒りの発生を減らすために有効です。

❺従業員のフィードバックを定期的に収集

定期的なアンケートやフィードバックセッションを通じて従業員が感じている職場の雰囲気や感情面での改善点を把握します。

従業員が実際にどのようにアンガーマネジメントを実践し、どのようなサポートが有効かについての意見を取り入れます。

・職場環境のモニタリング

従業員のストレスレベルや職場の雰囲気を定期的にモニタリングし、必要に応じて施策を改善します。例えばハラスメントの発生率や職場でのトラブルの発生頻度を評価し、その傾向に応じた対応を行います。

以上、職場でのアンガーマネジメントを実践するためにはさまざまな施策が求められます。

企業がこれらの施策を積極的に導入し、従業員が感情を適切に管理できる環境を整えることで、職場の生産性向上と従業員の幸福度向上に努めましょう!

第4章 アンガーマネジメントが組織に与えるプラスの効果

アンガーマネジメントは前章でもご説明したように個人の感情管理だけでなく、組織全体にポジティブな影響を与える重要な要素です。

感情的な対立や怒りの感情が適切に処理されることで組織の文化や生産性、チームの協力関係が強化されます。

この章ではアンガーマネジメントを実践することが組織にもたらす具体的なプラスの効果について詳しく見ていきます。

職場のストレス軽減と心理的安全性の向上

アンガーマネジメントを取り入れることで従業員間の衝突が減り、職場のストレスが軽減されます。

従業員が感情を適切にコントロールし、理性的に対応できるようになると対人関係の摩擦が少なくなり、仕事の進行がスムーズになります。

生産性の向上と業務の効率化

怒りや感情的な反応が管理されることで業務の効率が劇的に改善します。

感情的な衝突が業務に与える影響を最小限に抑えることができれば従業員はより集中して業務に取り組むことができるため結果的に生産性が向上することが期待できます。

リーダーシップの強化と組織の安定

リーダーがアンガーマネジメントを実践することでチーム全体の信頼感が増し、組織の安定性が高まります。リーダーが冷静に感情をコントロールし、建設的に対応することで部下もその姿勢を見習い、チーム内での秩序や協力が生まれます。

対外的な評価の向上

組織内部でアンガーマネジメントが徹底されると外部との関係においてもプラスの影響を与えます。顧客や取引先と円滑な関係を築くためには感情的な反応を避け、冷静でプロフェッショナルな対応をすることが求められます。

以上、アンガーマネジメントが組織に与えるプラスの効果を踏まえて、従業員の感情を適切に管理することができる組織づくりを目指しましょう!

第5章 まとめ

本ブログでは組織の成長を促進するために必要な「アンガーマネジメント」について詳しく説明してきました。

アンガーマネジメントは職場の人間関係を円滑にし、組織全体の生産性を向上させるために欠かせないスキルです。

特に経営者や採用担当者にとっては従業員が感情を適切にコントロールできる環境を整えることが離職率の低下やチームのパフォーマンス向上に直結します。

またアンガーマネジメントを職場に定着させるには単なる研修にとどまらず、企業文化やコミュニケーションの仕組みを見直し、実践的な施策を取り入れることも重要です!

組織の採用力・定着率を向上させるための採用戦略設計を行っています。

アンガーマネジメントをはじめ、組織風土の改善やリーダーシップ育成を含めたサポートが可能です。

「感情のコントロールが組織の成長を左右する」と感じた方はぜひ一度ご相談ください。

貴社の課題に合わせた最適な施策をご提案いたします!

人材採用についてこんな悩みございませんか?

- 採用したい人材からの応募が集まらない…

- 選考辞退や内定辞退が多い…

- 求人広告、人材紹介、インターネット、自社に合う最善の採用方法が分からない…

採用が上手くいかない原因を正しく分析し、根本的な問題解決に向けたご提案をさせて頂きます!

ただ求人原稿を作成するだけではなく、貴社の採用力向上を目指す「採用戦略研究所」へご相談ください!

下記のようなノウハウをご紹介いたします。

【例(一部】求人原稿作成のコツ 自社に合う採用ツールとは? 効果的なindeedの活用方法

採用ターゲットのペルソナ設定 採用ホームページ事例の公開 等

ターゲットや募集内容に応じて最適な採用手法は異なります。

ご相談は無料ですのでまずは貴社の現状や募集内容を詳しくお聞かせください。

自社に合った最適な手法を実施し、欲しい人材が集まる会社を作っていきましょう!

無料相談や詳しい説明をご希望の方はこちらのお問い合わせフォームに「無料相談希望」もしくは「詳しい説明希望」の旨をご入力ください。

また毎月発行している「採用戦略マガジン」では採用成功のための最新情報や具体的な施策を発信しています。

採用のヒントが詰まったマガジンなのでぜひお役立てください。

最新号はもちろん、過去のバックナンバーも”ダウンロードフォームにご希望の月を入力”するだけで入手可能です。

採用活動の参考に、ぜひチェックしてみてください♪

■お問い合わせ先

株式会社採用戦略研究所

大阪府大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル 9F

TEL:06-4300-7120 MAIL:share@rs-lab.jp![]() 公式Facebook

公式Facebook ![]() 公式X

公式X