公開:2025年9月2日

更新:2025年9月2日

第1章 なぜ今、「管理職のメンタルヘルス」が問題視されるのか?

かつて組織内でのメンタル不調といえば「若手社員や新入社員の課題」とされることが多くありました。しかし、ここ数年で様相が一変しつつあります。

今、最もストレスを抱え静かに苦しんでいるのは「管理職」だと言われています。

特に現場の中間層を担うマネージャー層です。

▶ 社会構造の変化と「板挟み」状態⁈

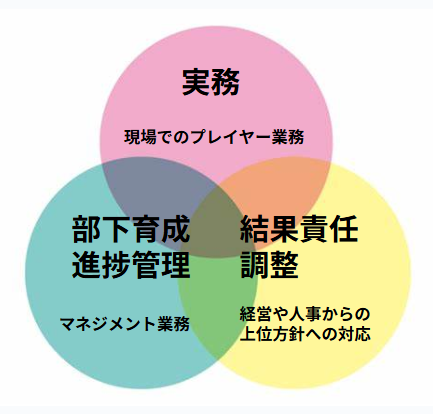

現代の管理職はかつてないほど多くの役割を担わされています。

特に多いと言われているのは…

【現場の実務者としてのプレイングマネージャー】・【部下の育成・メンタルケアの責任者】・【上層部との調整や方針遂行の圧力対応】

この“トリプルロール”が慢性的な負荷となってのしかかっています。加えてコロナ以降の働き方改革や人手不足によってどこにも余白がないという声も多く聞かれます。

▶ 調査が示す危機的な現実

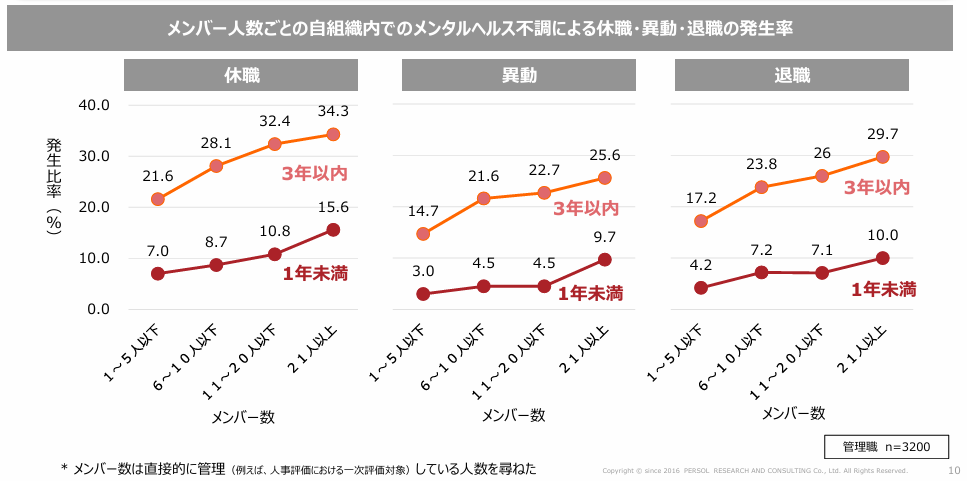

2024年に発表されたパーソル総合研究所 「職場のメンタルヘルスマネジメントについての定量調査」では管理職が担当するチームの人数が増えるほど、メンタルヘルス不調が発生する割合も高まるという傾向が明らかになりました。

このデータが示しているのは部下の数が増えるごとに「心のケア」にまつわる負荷が、管理職の肩に重くのしかかっているという構造的な現実です。

部下の数が多くなると、メンバー1人ひとりの状態を把握することが難しくなります。

誰かが体調を崩しても業務を回す必要があり、トラブルや離職が起こればそのリカバリーも管理職の責任です。

つまり部下のメンタル不調は管理職自身の精神的なストレス要因にも直結しているのです。

加えて管理職自身が「誰かに頼る」ことが難しい立場にあることも事態を深刻にしています。

現場では「上司なんだからしっかりして当然」「マネージャーが不調ではチームが不安になる」といった空気が根強く、自分の限界に気づきながらも黙って耐えている管理職が数多く存在します。

このように部下の不調が引き金となって管理職のメンタルも少しずつ蝕まれていく状況があります。企業にとっては見えにくいですが、放置すれば組織全体のパフォーマンスに大きな影を落とす、深刻な連鎖がそこにはあります。

今、企業が目を向けるべきは「誰が問題か」ではなく「どんな構造が管理職の心を追い込んでいるのか」という視点です。

その構造を変えることこそが真の予防策であり、持続可能な組織づくりの第一歩になります。

▶ 放置は「離職」や「パフォーマンス低下」へ直結する

特に管理職がメンタル不調に陥るとその影響はチームや部門全体に波及します。つまり管理職のメンタルヘルスは単なる個人の問題ではなく、組織全体の成果や人材維持に直結する問題だと言えます。

▶ 採用担当・経営者こそが「この問題」に向き合うべき理由

多くの企業では「採用」は順調でも「定着」に課題を抱えています。

その根底にはマネジメント層が疲弊しているという構造的問題がある場合も多いのです。

だからこそ採用・人事・経営陣にはいま一度立ち止まり、「管理職が“支える存在”であり続けるための支援は足りているか?」や「部下へのケアばかりに偏り、管理職自身が孤立していないか?」を自問し、対策へと踏み出す必要があります。

第2章 データから見る管理職の“心の限界”

「管理職は頼れる存在であるべき」

「部下の悩みを受け止め、成果を出すのが役割」

このような期待は現代のビジネス社会においてごく自然なものです。

しかしその裏側で「管理職だからこそ追い込まれている」という実態が静かに進行しています。

▶ 三重苦に苦しむ“現代の中間管理職”

現代の管理職はいわば「組織のハブ」として以下のような複雑な役割を同時に求められます。

この“プレイングマネージャー”の状態は時間的・心理的余裕を奪い

「いつも何かに追われている」「誰にも頼れない」という孤独感や疲弊感を生み出します。

▶ 「弱さを見せられない」という無言の圧力

管理職の大きな悩みのひとつが「悩んでいること自体が言いづらい」という空気感です。

「弱音を吐けば信頼を失うのではないか」「部下には気を遣わせたくない」「管理職なのに相談するなんて、自分が情けない」

このような役職による自己抑制がメンタル不調の初期サインを見逃させ、重症化を招いてしまいかねません。

▶ パフォーマンスへの影響はすでに出ている

管理職のメンタル不調はやがて以下のような形で業務に影響を及ぼします。

☑判断ミスや対応の遅れ

☑感情の波による職場の空気の悪化

☑部下との関係悪化によるエンゲージメント低下

☑結果としてのチーム全体のパフォーマンス低下

それは個人の問題ではなく「組織の連鎖的な停滞」を引き起こすリスクを含んでいます。

▶ 「がんばる管理職」ほど危険

責任感が強く、真面目な管理職ほど自らの限界に気づくのが遅くなる傾向があります。

☑体調の異変を「気のせい」と片付ける

☑休暇取得を「甘え」と捉えてしまう

☑自分のことよりチーム優先で動いてしまう

その結果、ある日突然の休職や退職につながるケースも少なくありません。

~見えない“疲れのサイン”をどう捉えるか?~

今後、企業が考えるべきは管理職も「ケアされる側」になりうるという視点です!

「管理職は強くて当然」という固定観念を捨て、 “支える側を支える”体制や文化がなければ組織は持続しません。

第3章 管理職が抱える“3つのメンタルリスク”とは?

現代の管理職は単なる役職者ではなく「組織を動かす要」であり、「現場を支える最前線のリーダー」でもあります。

しかしその分、目には見えづらいストレスが日々蓄積されています。

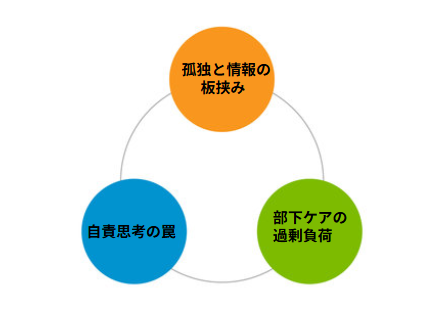

この章では管理職が特に抱えやすい3つの代表的なメンタルリスクについて解説します。

❶ 孤独と情報の板挟み/「中間管理層」の苦悩

管理職は現場メンバーと経営層の間に立つ存在です。

しかしこのポジションこそが最も「孤立しやすい立場」でもあります。

㊤からは「数字」「指導力」「即断即決」が求められ

㊦からは「共感」「サポート」「心理的安全性」が期待される

双方の要求を受け止めながら本音を言える相手がいないという現状に苦しむ管理職は少なくありません。

このような「誰にも相談できない状態」はメンタルリスクの温床となります。

❷ 部下ケアの過剰負荷/「支える側が支えられない」

メンタル不調やコンディションの波は現代の働く人にとって誰にでも起こりうることです。

しかし現場でその“最前線の対応”を求められるのは多くの場合、管理職です。

例えば定期的な1on1でのメンタルフォロー、ハラスメントや人間関係トラブルの初動対応、

「不調気味な部下」を気遣いながらの業務配分調整など

これらを自らの業務と並行して行うことが当たり前になっている中、

「ケアをする側」のメンタルは誰が守るのか?という視点はほとんど持たれていないのが現状です。

そのため結果として燃え尽き症候群に陥る管理職も増加しています。

❸ 自責思考の罠/「成果が出ない=自分の責任」

成果責任を負う管理職は業績や目標が未達になるとそれをすべて自分の責任として受け止めがちです。

チームの士気が上がらない、メンバーの離職が続く、数字が伸び悩む

このような事態が続くと「自分はマネジメントに向いていないのでは」「周囲の期待に応えられていない」という自責と自己否定のスパイラルに陥ってしまいます。

特に真面目で責任感が強い人ほど、相談も発散もできず、精神的に追い詰められていく傾向があります。

⇒このような見えないリスクに誰が気づけるのか?

管理職が抱えるメンタルリスクはしばしば表には現れません。

なぜなら多くの管理職が「弱音を吐いてはいけない」「部下の前では強くなければ」「自分で何とかするしかない」と自らを律して限界の中で耐えているからです。

実際には日々の業務をこなしながら、内面では強いプレッシャーや孤独を抱え込んでいるケースが少なくありません。

こうした“見えないリスク”の厄介な点は表面上は何の異変もなく見えることです。

多くの企業ではいまだに「管理職は強くあるべき」という前提が根強く残っています。

しかし現代の管理職は実務、育成、経営調整という三重の役割を担い、最も高いストレスにさらされている存在です。このような役割に対して「強さ」だけを求め続けるのではなく「支援が必要な立場である」と見なすことが先ずは企業にとっての大きな意識転換になります。

またメンタルリスクは気づいた時にはすでに深刻化していることも多いため、企業側には“早期に気づける仕組み”が求められます。その第一歩として重要なのは管理職というポジションを「守るべきハイリスク層」として捉え直すことです。

この視点があるかないかで管理職の離職やメンタル不調を未然に防げるかどうか、そして組織全体の持続可能性に大きな差が生まれると言えるでしょう。

第4章 「できる管理職」が壊れていく前兆とは?

「優秀な管理職が突然、休職してしまった」

「信頼していたマネージャーが退職の意向を急に示してきた」

そんな場面に驚きと戸惑いを感じた経験はないでしょうか?

実はこのようなケースには“壊れ始めたサイン”が事前に現れていた可能性があります。

この章では特に見逃されやすい「できる管理職」に共通するメンタル不調の前兆について解説します。

前兆1 表情や言動に「感情の波」がなくなる

明るく朗らかでいつも周囲に気を配っていた管理職が

☑笑顔が減った

☑感情表現が平坦になった

☑必要以上に無表情で淡々としている

という状態になっていたら要注意です💦

これは感情を出す余裕すらなくなっているサインです。

表面的には冷静に見えても内面では感情を“遮断”して自分を守っている可能性があります。

前兆2 「全部、自分で抱える」ようになる

部下に仕事を任せるのが上手だった人が ある時期から急に「何でも自分で対応」し始めたとしたら、それも要注意。

☑周囲に頼らない

☑業務を抱え込みすぎている

☑一人で残業を続けている

こうした様子が見られたら「自分が頑張らないと回らない」という思考の硬直化が進んでいるかもしれません。

特に責任感が強い人ほど「人に任せること=迷惑をかけること」と捉えてしまい誰にも頼れず静かに追い詰められていくのです。

前兆3 「自己評価」が極端に下がる

どんなに実績を出していても、以下のような言葉を口にするようになったら黄色信号です!

☑「自分は管理職失格だと思う」

☑「何をやっても成果が出ない」

☑「チームの足を引っ張っている気がする」

これはメンタル不調の典型的な兆候の一つであり、事実よりも“自己否定感”が先行している状態です。

周囲からは「十分できている」と思われていても、本人の中では「自分を認められない苦しさ」が大きくなっていきます。

前兆4 小さな変化に対する“過剰反応”

☑予定外の出来事に動揺しやすくなる

☑小さなトラブルに強く責任を感じる

☑些細な指摘に深く落ち込む

こうした変化も心の余白が減っている証拠です。

「いつもなら平気だったこと」が大きく感じられるとき、本人の中ではすでにバランスが崩れてきているのです。

“優秀さ”の裏にある危うさに気づく視点を!

「できる管理職」ほど限界まで我慢してしまいます。

そして壊れてしまったときのダメージは本人だけでなく組織全体に広がります。

大切なのは「実績が出ているから大丈夫」ではなく「変化に気づいてあげられるか」という視点です。

評価や結果だけでなく、その人らしさが失われていないか?という観察眼が真のマネジメント支援につながります。

第5章 採用担当者・経営者ができる“予防的アプローチ”

管理職のメンタル不調は「本人の問題」ではなく構造の問題でもあるという視点が欠かせません。

つまり採用担当者や経営陣が意識的に予防策を講じることで深刻な状況を未然に防ぐことができます。

そこでこの章では現場に導入しやすい3つの予防的アプローチをご紹介します!

アプローチ①「相談できる環境」を制度として用意する

多くの管理職は、「相談したくてもできない」状態にあります。

だからこそ、“相談していい”ことを明文化し、制度化することが重要です。

たとえば

定期的な“マネージャー同士”の1on1ミーティング(上司ではなく横のつながり)

経営層との隔月ミーティングで、業務以外の心身状態を確認する機会

人事・産業医との非公開チャット窓口や匿名相談制度の設置

ポイントは「自分から声を上げる」ことに頼らず、企業側から話せる機会をつくること。

予防の基本は「気軽に話せる仕組みをデザインすること」です。

アプローチ②「がんばりすぎ」を評価しすぎない文化づくり

管理職が壊れる背景には、「限界まで頑張ることが評価される」空気があります。

深夜まで残っている姿を称賛しない

「休む=サボり」という価値観を明確に否定する

成果だけでなく、“部下が健やかに働けているか”も評価指標に加える

こうした取り組みによって管理職が「頑張ること」ではなく「適切に助けを求めること」も評価される風土を育てることができます。

特に採用担当者は組織カルチャーを言語化し、候補者にも伝えるという役割を持っています。

「うちは心身の健康も評価される会社です」と伝えることは人材定着の面でも大きな効果があります。

アプローチ③「昇進=孤独」にならないオンボーディング設計

新たに管理職に就いた社員がいきなり“孤独なポジション”に放り込まれるのは避けたいところです。

そのためには

昇進後すぐに「マネージャーとしての悩み共有の場」を設ける

管理職未経験者向けにメンタル面のセルフケア研修を用意する

「期待していること」「任せたいこと」「相談していいこと」を明確に伝える

このようなサポートを最初からセットで提供することで「背負いすぎる」ことを防げます。 採用担当者は特に昇進人材のアフターフォローまで視野に入れることが重要です。

企業が「予防」に向き合う姿勢が問われる時代へ

いま問われているのは管理職に負担を強いる組織ではなく、支える側に回れる組織であるかどうかということがお分かり頂けましたでしょうか。

優秀な管理職が持続的にパフォーマンスを発揮するには「がんばらせる」ではなく「守る仕組み」が不可欠です。

第6章 まとめ マネージャーが元気なら、組織は強い

これまで見てきたように管理職のメンタルヘルスは単なる「個人の健康課題」ではありません。

組織のパフォーマンスや持続可能性に直結する「経営課題」です!

✅ 管理職の不調が引き起こす、見えにくい損失

- チームの生産性低下

- 部下の離職やエンゲージメント低下

- 優秀人材の休職・退職による採用コストの増加

どれもが、じわじわと組織の土台を揺るがすものです。

✅ これからの企業に求められるのは、「守れる仕組み」

- 管理職を“頑張らせる”のではなく、“支える仕組み”をつくること

- 昇進後のフォロー、対話機会の設計、相談しやすい文化

- それらを人事・経営戦略の一部として実装していく視点

ここに取り組めるかどうかが、これからの企業の“本当の競争力”になります。

管理職の健康も採用戦略も!両立できる時代へ

こうした管理職のメンタルケアや離職防止を“採用・育成戦略”の観点からサポートしています。

「人が辞めない・人が育つ」仕組みづくりを貴社の状況にあわせてご提案可能です!

組織が本当に強くなるために、今できる一歩を!

「マネージャーが元気で働ける組織」は自然と人が集まり、成果も伸びていきます。

採用も定着も、育成もそのすべての中心にいるのが「“管理職」という存在です。

今こそ、彼らを“戦力”ではなく、“守るべき資産”として見つめ直す時期ではないでしょうか?

🔈「うちの管理職が疲れている気がする」

🔈「採用しても、なかなか管理職が定着しない」

🔈「次の管理職をどう育てていけばいいかわからない」

といった課題感をお持ちであれば是非一度、採用戦略研究所にご相談ください。

経営と人材の架け橋となる、実践的なプランをご一緒に設計いたします。

📩先ずはお気軽に”無料相談”もできます!

まずはお気軽に現状や課題をお聞かせください。

無料相談や詳しい説明をご希望の方はこちらのお問い合わせフォームに「無料相談希望」もしくは「詳しい説明希望」の旨をご入力ください。

私たちは様々な採用のお悩みを解決するためのヒントをお届けする「採用戦略マガジン」を毎月発行しています!

最新の採用トレンドや実践的な施策を厳選し、すぐに使えるノウハウとしてお届けしています。

無料でダウンロードできますので是非皆様の採用にご活用ください♪

最新号はもちろん、過去のバックナンバーもダウンロードフォームにご希望の月を入力するだけで入手できます!

■お問い合わせ先

株式会社採用戦略研究所

大阪府大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル 9F

TEL:06-4300-7120 MAIL:share@rs-lab.jp![]() 公式Facebook

公式Facebook ![]() 公式X

公式X