公開:2025年7月2日

更新:2025年7月2日

第一章 内定辞退は終わりじゃない?就職ファストパスが注目される理由とは?

前回のブログでは「出戻り採用(リターン採用)」について取り上げました。

この施策を通じてキャリアの中断や転職が必ずしも終わりではなく、新たな関係性の始まりとなる可能性を提示しました。

出戻り採用は「退職者との再接続」をテーマにしていましたが、今回ご紹介する「就職ファストパス」は「内定辞退者との未来の再会」を見据えたアプローチです!

内定を出した学生が辞退するというこの悔しい経験は採用担当者であれば誰しもが味わったことのあるものではないでしょうか?

・「ここまで手間と時間をかけて口説いたのに…」

・「せっかくの優秀な人材が他社へ流れてしまった…」

・~ そうして蓄積されてきた内定辞退の“ロス”を企業はどう捉えるべきなのか~

多くの企業では辞退された時点でその学生との関係は終了します。

しかし今、注目されつつあるのが「今は縁がなかったが、また数年後に再会できる仕組み」を残しておくという考え方です。

それが「就職ファストパス制度」です!

これは一度内定を辞退した学生が数年後に中途採用として再び応募してきた際に選考の一部を免除したり、過去の評価を活かして優遇するという仕組みです。

つまり“今は入社に至らなかったけれど将来の可能性を閉ざさない”という、中長期視点での採用戦略を意味します。

ここでの重要な視点は「採用活動を一度きりの“点”ではなく、将来的な再接点を見据えた“線”として捉える」ということです。

辞退という“失敗”を“未来の種まき”に変えるこのアプローチは採用競争が激化する今だからこそ、企業に求められている視点とも言えます。

実際、企業の採用活動は変化の時を迎えています。

学生は内定を複数獲得し、入社先を比較・熟考したうえで辞退することも珍しくなくなりました。そんな中で辞退という事象を単なる終わりとせず、企業と候補者の関係を“保留”にするという新たな発想が生まれました。

出戻り採用が元社員と再び関係を築く手段であるように、就職ファストパスは過去に内定した人たちと未来に向けてつながるための仕組みです。

そのように採用という文脈の中で「過去を資産化する」アプローチが、いま注目され始めています。

では実際にどれほどの企業がこの就職ファストパスに注目し、導入を検討しているのでしょうか?

次章では最新の調査結果からその実態と背景を深掘りしていきます。

第二章 導入企業はまだ少数だが“兆し”は見えている

「就職ファストパス」はまだ一般的な施策とは言えません。

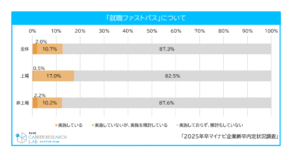

実際、2025年卒企業新卒内定状況調査/マイナビキャリアリサーチLabの調査結果ではこのような数字が明らかになっています。

現在、就職ファストパスを「実施している」と回答した企業は全体のわずか2.0%でした。

一方、「実施していないが、今後検討している」企業は10.7%。

特に上場企業に限れば、その割合は17.0%にものぼります。

この結果からわかるのは「就職ファストパス」はまだ少数派ながら、

確実に注目され始めているということです!

「導入企業が少ない=チャンスがある」という視点

多くの企業がまだ導入していない今こそ「差別化された採用施策」として導入する絶好のタイミングだとも言えます。

就職ファストパスは導入のハードルが高い印象を持たれがちですが本質的には以下のような工夫で始めることが可能です。

❶内定辞退者のデータを一定期間保持し、再応募時に過去評価と照合する

❷ファストパス制度の存在を辞退時に候補者へ丁寧に伝える

❸中途採用プロセスに過去内定者向けの「ショートカット枠」を設ける

制度自体が複雑である必要はありません。むしろ候補者に「また応募しやすい」と思ってもらうことが最大の価値になります。

ファストパス導入は長期戦略型の採用文化の表れ

実施企業がまだ少数である背景には「短期成果主義」が根強い現場事情も関係しています。今期の採用目標、今月の面接数、今週の内定率など日々追われるKPIのなかで「数年後に戻ってくるかもしれない人材」にまで目を向けるのは容易ではありません💦

しかし人材獲得競争が激化する今後の採用市場ではこうした“種まき”こそが差を生みます!

たとえば他社が「辞退=縁切り」として処理するなかで、自社は「辞退=未来の可能性」として接点を持ち続ける。

それだけで数年後の中途採用マーケットでの再会率、再応募率は大きく変わってきます。

「他社がやっていない今」が最大のチャンスです。

次章では就職ファストパスが採用戦略上、どのようなメリットをもたらすのかをより具体的に解説していきます。

第三章 出戻り希望者の心理と企業が直面する課題

就職ファストパスは単なる「お情け制度」でも「温情対応」でもありません。

むしろ企業の採用力を強化し、ミスマッチを減らし、候補者体験を向上させるという戦略的な制度として注目されています。

ここでは導入によって期待できる3つの具体的なメリットをご紹介します。

メリット①:中途採用の“質とスピード”を両立できる

内定辞退者というのは一度は自社の選考を通過した優秀人材です。

つまりポテンシャルやカルチャーフィットにおいて、すでに一定の評価がある人材とも言えます。

中途採用で再び応募してきたとき、以下のように選考フローを一部スキップできれば時間もコストも大幅に削減され、即戦力採用のスピードが一気に向上します。

例①:通常選考 vs ファストパス選考の比較フロー

【通常中途採用】

書類選考 → 一次面接 → 二次面接 → 最終面接 → 内定

【ファストパス適用】

↓(書類・一次面接免除)

二次面接 → 最終面接 → 内定

「育成済み人材」を最短ルートで迎え入れるというのがファストパスの強みです。

メリット②:「企業に大切にされている」と感じさせ、ブランディング効果に

辞退をした学生からすると普通はそこで関係が終了します。

しかし辞退の連絡をした際に企業からこう言われたらどうでしょうか?

「今回はご縁がありませんでしたが、今後また機会があれば特別選考でお会いできるよう制度を整えています」

このひと言で候補者の中に“良い印象”が残ります。

そしてこの印象はSNSやクチコミ、同世代の学生との会話の中でも広がる可能性があり、長期的な企業ブランディングの向上も期待できます。

例②:候補者体験の向上フロー

内定辞退時の対応 → 候補者の印象UP → SNS/クチコミが広がる → 採用ブランド強化

特にZ世代は「人として大切にされた経験」を重視します。

ファストパスはそのニーズにぴったり合致する施策と言えます。

メリット③:「内定辞退=無駄にならない」採用投資の最適化

内定者の獲得には多くの時間とコストがかかっています。

【リクルーティング媒体への年間契約費】

【就職イベント・合同説明会への出展料】

【一次~最終面接にかかる面接官・人事の工数】

【内定承諾後のフォロー施策や懇親会の実施費用】など…!

これらの一度辞退されたらすべてムダになる構造こそ、企業の損失の根本です。

しかし就職ファストパスを導入することで「また戻ってきてくれるかもしれない」という希望が生まれ、これらのコストが未来の投資として意味を持つようになります。

第四章 どんな企業が取り組むべきか? 就職ファストパスの適性

「就職ファストパス、いいアイデアだけど…うちの会社にはハードルが高そう💦」

そんな不安の声も少なくありません。

ですが、実際には大がかりな制度改定や専用ツールの導入をせずとも、ちょっとした運用ルールと意識の転換だけで取り組みを始めることができます。

ここでは企業で起こりがちな“よくある採用シーン”をもとに、就職ファストパスの導入イメージと制度設計のポイントをご紹介します。

ケース①:「辞退者リスト」が未来の中途採用につながる

新卒採用時に惜しくも内定を辞退した学生の中で特に評価の高かった人材をリスト化します。

この「再チャレンジリスト」は社内の採用管理システムやスプレッドシートで簡易的に管理し、中途採用の際に再度応募があった場合には過去の評価をもとに選考の前半をスキップできるようにする。

→そうすることでカルチャーフィットや価値観の確認に時間を割いた面接を行うことができる。

【採用担当者の意識変化】

辞退された瞬間は悔しいが「また会える人材」という視点を持つようになり、中途採用の負担も減り、現場も納得しやすくなる。

ケース②:「辞退後アンケート」が関係継続のきっかけに

成長フェーズにある企業では選考辞退者に対して匿名のアンケートを実施し

「辞退理由」や「将来また応募したいか」といった項目を確認し「再応募の意思」がある人には後日個別で中途採用の案内を送付する。

これがきっかけで実際に数年後の入社に繋がる可能性が広がります。

ポイントは「辞退=終わり」ではなく「接点の保留」と捉える視点を持つことです。

導入のための3ステップ

「自社でもやってみたい」と感じた方へ、シンプルな制度設計の進め方をご紹介します!

STEP1🌟辞退者の記録と評価を“見える化”する

・「惜しかった人材リスト」をExcelやATSで管理する

・面接時の評価を保存しておく(再面接時に活用)

STEP2🌟辞退時に“再チャレンジ制度”の存在を伝える

・「再応募時は優遇制度があります」と丁寧に説明する

・選考辞退メールのテンプレートにひと言添えるだけでも効果あり!

STEP3🌟再応募時の選考ルートを明確にする

・「書類選考・一次面接免除」などのルールを明確にする

・対象者には個別で案内し、特別ルートを案内する

制度設計で気を付けたいポイント

- 個人情報保護(同意取得)を忘れずに!

- 再応募者の公平性確保のため社内ルールを統一する

- 面接官・現場にも「制度の意義と背景」を共有し、納得感を形成する

制度の形は企業によって様々です。

重要なのは「またつながれる余地をつくる」という意識を持つことです。

大がかりな仕組みよりも、日々の採用の中に小さな再接点を仕込むことでファストパス施策は始められることがお分かり頂けましたでしょうか。

次章では今後このファストパス施策がどのように採用のスタンダードになっていくか、中長期の人材戦略の観点から深掘りしていきましょう!

第五章 企業と候補者の関係は“点”から“線”へ

採用の現場ではどうしても「今期の採用数」「今月の歩留まり」「今週の内定承諾率」といった短期KPIに意識が向きがちです。

しかし人材獲得競争が激化する今だからこそ、企業には「つながりを蓄積する発想」が求められています。

それが「つながり型採用」という考え方です。

「つながり型採用」とは?

従来の採用は「1回きりの勝負」でした。

面接があり、選考し、入社するかしないかで終わっていました。そのあとは完全に関係が切れてしまいます。

一方「つながり型採用」ではたとえ内定辞退や選考辞退で終わったとしても、その人材との関係性を保ち、将来の採用候補として育てていくという発想に立っています。

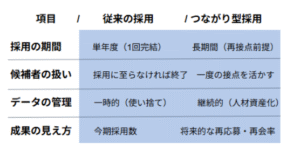

従来の採用とつながり型採用の違いを以下の表にまとめました!

「人材資産」を築く企業が生き残る

採用活動とはただの「人材獲得」ではなく、候補者データベースの拡張でもあります。優秀な人材と出会えた瞬間を「一期一会」で終わらせるのはあまりにももったいないです。

例えば、以下のような人材はすべて将来の再採用候補です!

☑学生時代は他社を選んだが数年後に環境が変わった人

☑一度辞退したが企業に好印象を持っていた人

☑面接では不合格だったが将来力を伸ばした人

こうした人材に対し「つながり」を残しておくことで“出戻り”や“再チャレンジ”が自然に起こる採用構造ができます。

企業文化に「つながり」の意識を根づかせる

この仕組みを機能させるには単なる制度だけでなく、社内の“空気”づくりも重要です。

☑辞退者に対する対応マナーを徹底する

☑面接官にも「また会える前提」の意識を共有する

☑採用管理システムに再接点用のタグを残す運用を行う

つまり「辞退=終わり」ではなく「一時の別れ、また会うかもしれない未来」として候補者との接点を大切にする文化を醸成していくことが長期的に効いてきます。

つながりを生かす企業が、これから強くなる

今はまだ就職ファストパスを導入している企業は少数派です。

しかし上場企業の約2割が導入を検討しているというデータが示すように、今後この考え方は新たな採用戦略の主流になっていく可能性があります。

候補者との“ご縁”を大切にする企業こそ、未来の人材確保に強い、柔軟で魅力的な組織になっていきます!

第六章 まとめ

就職ファストパスは単なる「特別扱い制度」ではなく、企業と人材の関係性を長期的に育むための、新しい採用アプローチです。

「一度の辞退で縁が切れる」のではなく、「また会える機会を残しておく」という“つながりの設計”こそ、今後の採用の鍵になるでしょう。

本記事でお伝えした重要ポイントをまとめると…

☑内定辞退者や不採用者も将来の即戦力候補になり得る

☑就職ファストパスは中途採用のスピード・質・コストに好影響を与える

☑候補者との関係性を資産化する「つながり型採用」が今後の主流になる

☑制度の設計は今すぐ始められる小さな工夫から導入可能

採用戦略に特化したコンサルティング会社として私たちは

「人が集まり、定着する仕組みづくり」を企業の皆さまとともに構築しています!

ファストパス制度のような新しい採用施策も単なる一時的な取り組みで終わらせず、企業の中長期的な「戦略」にしっかりと落とし込むことが重要です!

私たちはその“仕組み化”を支援するプロフェッショナルです。

採用の成果は単発の打ち手ではなく、設計と継続の仕組みによって生まれます。

「今は採れなくても、未来にもう一度出会えるようにする」

そのための持続可能な採用戦略を私たちと一緒に形にしてみませんか?

📩先ずは 無料相談もできます!

「ファストパス制度を導入したい」「辞退者データを資産として活かしたい」など

他にも採用のことであれば何でもお気軽にご相談ください!

人材採用についてこんな悩みございませんか?

- 採用したい人材からの応募が集まらない…

- 選考辞退や内定辞退が多い…

- 求人広告、人材紹介、インターネット、自社に合う最善の採用方法が分からない…

採用が上手くいかない原因を正しく分析し、根本的な問題解決に向けたご提案をさせて頂きます!

ただ求人原稿を作成するだけではなく、貴社の採用力向上を目指す「採用戦略研究所」へご相談ください!

下記のようなノウハウをご紹介いたします。

【例(一部】求人原稿作成のコツ 自社に合う採用ツールとは? 効果的なindeedの活用方法

採用ターゲットのペルソナ設定 採用ホームページ事例の公開 等

ターゲットや募集内容に応じて最適な採用手法は異なります。

ご相談は無料ですのでまずは貴社の現状や募集内容を詳しくお聞かせください。

自社に合った最適な手法を実施し、欲しい人材が集まる会社を作っていきましょう!

🔹 無料相談・資料請求はこちらから>>

🔹 詳しいサービス内容や支援実績は弊社ホームページでご紹介しています。ぜひご覧ください!>>

\ もっと気軽に採用のヒントを得たい方は… /

また毎月テーマ別に発行している「採用戦略マガジン」では今回のような実践的なテーマをはじめ、採用成功のための最新情報や具体的な施策を毎号特集しています。

💡 最新の採用トレンドをやさしく・わかりやすく解説

💡毎月テーマを変えてお届けするので気になる内容からチェックOK

💡コンパクトなボリュームでスキマ時間にサクッと読める

💡 過去のバックナンバーもご希望の月を入力でダウンロード可能

「採用活動に新しい視点が欲しい」「気軽に採用市場の情報を知りたい」と感じた方は是非、『採用戦略マガジン』をチェックしてみてください!

■お問い合わせ先

株式会社採用戦略研究所

大阪府大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル 9F

TEL:06-4300-7120 MAIL:share@rs-lab.jp![]() 公式Facebook

公式Facebook ![]() 公式Twitter

公式Twitter